今回は、スプレーセラムの知名度を大幅に上昇させた先駆者であり、韓国のSNSで「3秒ツヤミスト」の愛称でバズり多くの女性から支持されるd’Alba(ダルバ)の「ホワイトトリュフファーストスプレーセラム」を取り上げます。なぜd’Albaのスプレーセラムはこれほどまでに成長し、確固たる地位を築くことができたのでしょうか?その歴史を紐解きながら、商品開発、プロモーション戦略、ブランディングといった多角的な視点から、成功の要因を深掘りしていきます。

目次

d’Albaブランドの誕生とコンセプト:d’Alba(ダルバ)の物語

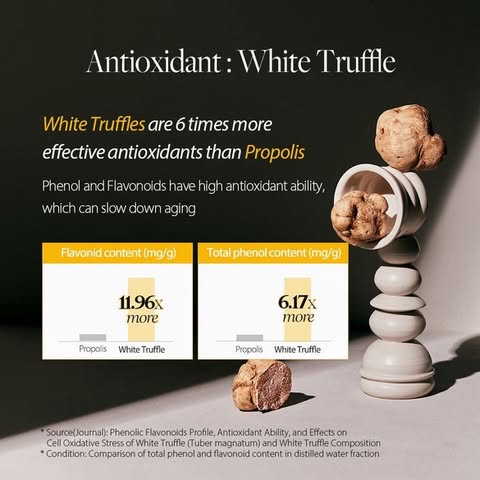

ホワイトトリュフから生まれたスキンケア

古代ローマとトリュフの始まり

西暦23年から79年の間、博物学者プリニウスが著した『博物誌(Naturalis Historia)』によると、古代ローマ人は古代エトルリア人の料理法を模倣し、日頃からトリュフを愛していたと記されています。

ルネサンス期の高級食材

ルネサンス期に至るまで、ヨーロッパ各地の名だたる晩餐会では、カテリーナ・デ・メディチやルクレツィア・ボルジアといった貴族の食卓にトリュフが並ぶことが多くありました。やがて、トリュフ狩りは外交官たちの間でも人気の高い娯楽として楽しまれるようになっていきました。

ルネサンス期の高級食材

ルネサンス期に至るまで、ヨーロッパ各地の名だたる晩餐会では、カテリーナ・デ・メディチやルクレツィア・ボルジアといった貴族の食卓にトリュフが並ぶことが多くありました。やがて、トリュフ狩りは外交官たちの間でも人気の高い娯楽として楽しまれるようになっていきました。

白トリュフの希少性と高級感

黒トリュフに比べ、白トリュフはイタリア・ピエモンテ地方でのみ採取可能であり、その芳醇な香りと高い栄養価によって、ヨーロッパ各国の王室において最も高く評価される食材のひとつとされてきました。

d’Alba創業者は、このトリュフの物語に深く感銘を受け、白トリュフが摂取用だけでなく、コスメにも最適な世界有数の高価値素材であることに着目します。 こうして生まれたのが「d’Alba(ダルバ)」で、ブランド名は、“地下の宝石”とも呼ばれる白トリュフが育つイタリア・ピエモンテ州のアルバ(Alba)地方から取られました。

d’Albaの歴史:スプレーセラムのビッグヒットまでの成長とその後の軌跡

誕生から10年未満で絶大な人気と信頼を得たd’Albaの歴史に迫ります。

【黎明期:d’Alba ブランドの歴史と代表製品の進化】

2016〜2017年 ブランド構想・誕生

・イタリア・ピエモンテ地方産の白トリュフに着目した創業者が、食材としての価値だけでなく「肌に塗る贅沢」としての活用可能性を発見。

・美容液の機能を備えた「スプレータイプのセラム」という新しい形状を模索。

2019年 看板商品の誕生

・「ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム」誕生

・スキンケアの最初に使う「スキンケア導入型スプレー美容液」として革新を起こす。

・独自成分Trufferol™(白トリュフ+ビタミンE)で肌のバリア強化・ツヤ肌形成。

・この頃から韓国の一部の美容通やメイクアップアーティストの口コミで話題に。

シグネチャー原料の「ホワイトトリュフ」を使用し贅沢な素材を用いながら、手に届きやすい価格の製品が顧客の満足度を高める、「ラグジュアリーで、便利で、効果のあるプレミアムスキンケア」としてのブランド価値を確立しました。

【成長期:トレンドに応える製品の実力で認知度向上】

2020年〜 KOL・インフルエンサー経由でバズ

・韓国の人気女優・アイドルが使用しているという噂が拡散。

・「崩れ方が綺麗になるミスト」「ツヤ肌を作る秘密兵器」として注目される。

・水光肌(ムルグァンピブ)の象徴的アイテムとして韓国国内外で人気急上昇。

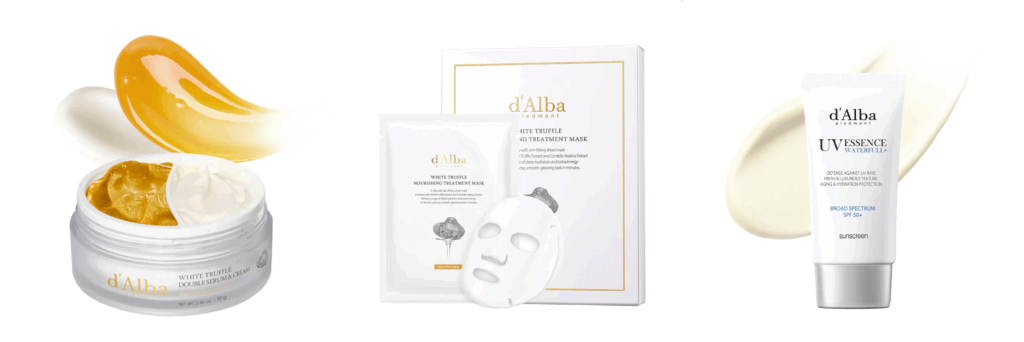

2020年〜 マルチケアラインの登場

・「ファーストスプレーセラム」の成功を受け、バリエーションが登場:

ダルバ ホワイトトリュフダブルセラム&クリーム (エイジングケア特化) 、 ダルバ ミストパック(より保湿重視)

・限定デザイン・ギフトパックも販売され、ファン層の拡大に貢献

・機能別ラインの多様化・美白ケアライン追加

水光肌トレンドと「肌のラグジュアリー体験」が融合し、白トリュフをコアとした統一コンセプトを持つブランド設計から誕生した日焼け止め・美白・バーム・ボディ用までの多面的な展開も成功します。

【飛躍期:市場No.1ブランドへ】

2022年以降 グローバル展開と受賞歴

・日本・東南アジア・アメリカ・ヨーロッパでも販売が本格化。

・Qoo10やAmazonランキングで常に上位、韓国コスメランキング1位を何度も獲得。

・グローバルでの売上累計2,000万本突破(2024年時点)。

・韓国のビューティーアワードや@cosmeのランキングにも選出。

日本国内では@cosmeやLOFTなどリアル店舗での取り扱いがあることや、オンラインショップを通じての展開により、グローバルなトレンド商品へと飛躍しました。

なぜd’Albaはこれほど愛されるのか?成功を紐解く3つの鍵

d’Albaの成功は、単一の要因によるものではありません。近年の美容トレンドの変化と、それに対応した商品力・プロモーション戦略の巧妙さが密接に関わり、相乗効果を生み出した結果と言えるでしょう。ここでは、d’Albaをトップブランドへと押し上げた3つの重要な鍵を詳しく考察します。

鍵1:業界・商品トレンドから見るバズの背景

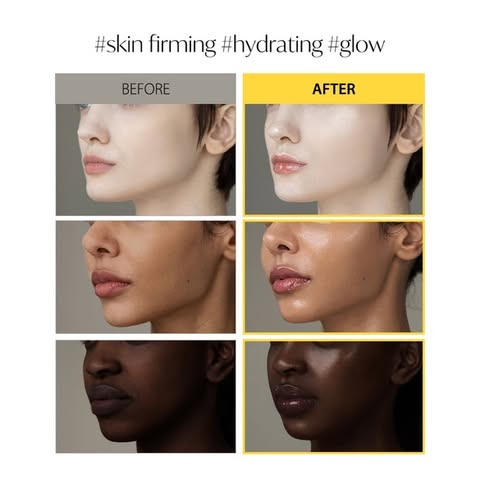

【1 ”水光肌”や“ツヤ肌”への再注目】

韓国美容トレンドの中でも、水分をたっぷり含んだような「水光肌(물광피부)」は根強い人気。2020年代に入り、「艶感のあるナチュラルメイク」が再評価されています。特に韓国アイドルのような崩れても綺麗な肌質感への憧れが若年層を中心に高まっており、ダルバのスプレーミストをプラスするだけで「メイクの上からでも使える保湿」と「ツヤ感の演出」ができる点で、このトレンドに完全にマッチしユーザーの心を掴みました。

【2 乾燥しないのにベタつかないという技術的希少性】

多くのスプレーミストが「保湿」か「キープ力」に特化する一方、ダルバは両立に成功しています。3層に分かれたオイル×エッセンス構造(いわゆる“ビフェーズ”構造)が、軽やかさと潤い感を両立している点が、口コミで話題に。韓国で「CAミスト」と言われるほど、乾燥した機内環境で長時間働く客室乗務員の多くが実際に使っているほどの保湿をスプレーで手軽にかつベタつかずに体験できる製品力が差別化ポイントでした。

鍵2:ラグジュアリー×実用性の絶妙なバランス

【1 イタリア産トリュフエキス配合の高級感】

トリュフは「高級食材」としてのイメージがあり、ブランド名「d’Alba」が白トリュフの名産地・イタリアのアルバ地方に由来していることや、展開商品も白トリュフをコアとしていることなど、スキンケアとしてのリッチさや特別感を与えるマーケティングで他社との差別化を図り唯一無二のブランド価値を創ることに成功しています。

【2 ミストなのに「しっかりスキンケア」できる感覚設計】

スプレーでありながら、実際に使ってみると「乳液や美容液をつけたような満足感」がある処方でその使用感でも「贅沢感」や「高級感」を感じられるよう設計させています。開発者インタビューなどで、実際に「忙しい働く女性が、移動中や仕事の合間にもリフレッシュと保湿を両立できるように設計した」などの声が伝えられており、その使用感から1度使用した顧客の満足度を高めリピートしたくなる商品となっている。

鍵3:「ブランド世界観」「使用体験」「信頼構築」の連動のプロモーション

【1 “CAミスト”を起点にした職業信頼マーケティング】

ダルバは「客室乗務員が実際に使っている」という職業属性を活かした信頼の物語化に成功しました。客室乗務員は「常に清潔で美しく」「乾燥環境でも肌管理が行き届いている」職業というイメージが強く、その“プロのお墨付き”が、広告以上に生活者の信頼構築に直結しました。SNS上でも“CAがこっそり使っているスプレー”といったクチコミ型拡散がブランドイメージを自然に押し上げ、広告臭を感じさせない訴求が可能となりました。それだけでなく、アジア圏、アメリカ・ヨーロッパでもグローバルな展開をしているため、各国で「国ごとの憧れの職業・シーン」に合わせたプロモーションに最適化しています。(例:日本ではCA、台湾では美容ナースなど)。多言語対応のSNS運用と、現地市場ごとのPR戦略を組み合わせた「ローカライズ型グローバル展開」が人気拡大の秘訣です。

【2 信頼性と憧れの両輪を獲得】

d’Albaは戦略的に、影響力を持つ美容系インフルエンサーやYouTuber、メイクアップアーティストを起用しインフルエンサーマーケティングにも力を入れています。

韓国では、美容YouTuberの「会社員Aちゃん(Aちゃん)」や、「Risabae(リサベ)」など、韓国国内外で知名度の高いレビュー系インフルエンサーが早期に動画で紹介。リアルで専門的なレビューが信頼感を強化しました。他にも、韓国の美容メイクアップアーティスト「ジョン・センムル(Jung Saem Mool)」のような権威ある人物がd’Albaを推す場面もあり、プロユースとしての印象も高まりました。

海外では、アメリカの有名美容系インフルエンサーPatrick Starrrがd’Albaを絶賛。彼の投稿は米国市場でも「プレミアム・スキンケアブランド」としての地位を高める一因となりました。

また、d’Albaのスプレーミストは、K-POPアイドルのメイク現場での使用例が注目され、自然と「憧れの肌づくりに使われている」イメージが定着しました。IVEのウォニョンやBLACKPINKのジスのような“水光肌”が特徴のアイドルがテレビやSNSに登場するたび、彼女たちのような艶肌に憧れるファンの間で、「ダルバが使われているらしい」と話題になり、若者の間での認知度が向上し、日本では人気KPOPグループSEVENTEENのHOSHIをアンバサダーとして抜擢し大型オープンマーケットプラットフォームQoo10 JP メガ割で最高売上を達成しました。直接的な広告起用ではなく、“スタッフの私物”や“楽屋で映り込む”といった間接的な形で登場することで、リアリティと信頼性が高まり、説得力のあるバズを生みました。

【3 ユーザーによるUGC投稿の“自然発生”と“連鎖反応”を設計】

インフルエンサーの投稿をきっかけに、実際に購入した一般ユーザーが自発的に使い方を共有し始めたことで、d’Albaは広告を超えたUGCエンジンを形成しました。

投稿内容は多様で、

「乾燥オフィスでも崩れない水光肌が保てた!」

「推し活の現場でもこれがあれば安心」

「子育てママの救世主ミスト」

などそれぞれの生活シーンに寄り添った共感型レビューが中心でした。

特にTikTokでは、「化粧直しルーティン」や「バッグの中身紹介」といった人気ジャンルの中で高頻度に登場し、コスメ好きな若者のみではなく他ジャンルのコンテンツ視聴者にも接点を増やす結果となりました。更に、Instagramでは統一感あるパッケージデザインが「絵になる」として、ビジュアル投稿との相性も抜群でした。これらが二次・三次拡散を加速させ、プロモーションを超えたブランドストーリー形成へとつながりました。

【4 実店舗展開+EC連動の購買導線設計】

d’Albaは、日本国内では@cosmeやLOFTなど、リアル店舗でも積極的取り扱いがあります。そのため、SNSで話題→店舗で実物を試す→その場で買う or 楽天やQoo10で購入というO2O(Online to Offline)戦略が非常に有効に機能していることも、手に取りやすい購入導線を築く結果につながっています。

このように、d’Albaは高い技術力と手軽さを兼ね備えた商品力を根底とした信頼の上で、「リアルな日常への溶け込み」と「著名人による信頼と憧れの獲得」と言った相反するような2軸を連動させた立体的なプロモーションにより、他ブランドにはない拡散を実現しました。ただの美容アイテムではなく、「自分らしさを表現するスタイル」としての位置付けに成功したことで、UGCの連鎖が絶えない“バズり続けるブランド”となっています。

まとめ:d’Alba成功の本質と、ブランド担当者への示唆

d’Alba(ダルバ)の成功は、単にSNSでバズった「話題のコスメ」にとどまらず、「商品力・ブランド世界観・プロモーション設計」の三位一体を徹底的に磨き上げた結果であることがわかります。

第一に、白トリュフという希少で高級感ある素材を起点に、「機能性」と「感性価値」を共存させた商品開発力。スプレーミストという手軽な形状ながら、美容液レベルの効果とリッチな使用感を両立させ、「忙しい大人の女性」の肌に寄り添うリアリティある設計が、日常使いに根ざすファンを獲得しました。

第二に、職業的信頼性と憧れの両輪を活用したブランディング。CAやK-POPアイドル、美容専門家、世界的インフルエンサーなど、「美のプロフェッショナル」が日常的に使っているという文脈が、広告的ではない“リアルな説得力”を持ち、ブランドの信頼性と憧れを同時に高めました。

第三に、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を中心とした“体験共鳴型”プロモーションの設計。TikTokやInstagramを中心に、化粧直し・仕事中・子育て中など、それぞれの生活文脈に自然に溶け込んだ使い方が拡散され、「誰かの共感が次の購入を呼ぶ」UGCエコシステムが構築されています。また、オンライン×オフラインを連動させた販路戦略や、多国籍市場に合わせたローカライズ型のSNS運用も、単なる一過性のブームではなく、長期的なブランド定着と継続的成長を支える仕組みとなっています。

d’Albaの成功から学べる最大のポイントは、“バズは偶然ではなく、仕掛けと構造によって生まれる”ということです。

・高品質な商品を「語りたくなる体験」に変換する開発設計

・著名人・職業属性を活かした“リアリティ重視”の信頼づくり

・一度購入した顧客が自発的に語りたくなる“共感導線”の設計

・単発のキャンペーンに依存せず、UGCが持続的に発生する仕掛け

これらは、すべて計算され、緻密に積み重ねられた戦略の賜物です。

d’Albaの事例は、プロダクトアウトから始まる従来型のプロモーションではなく、「日常体験からブランドを自然に発見させる」共鳴型マーケティングの未来を示しています。美容業界のみならず、生活者の共感を獲得したい全ブランドにとっての教科書的成功事例と言えるでしょう。